貸与されたストラディバリウスならもちろんのこと、たとえ自己所有だとしても数が限られた銘記なゆえ、その素晴らしい音色を広くひろめることが使命だと勝手に思ってもよいでしょう。

であれば、ストラディバリウスをコンタクトマイク一本で集音・オンエアーするのはいかがなものでしょう?

ストラディバリウスにコンタクトマイクはNG

楽器により様々な、また演目や奏者に合わせた集音方法があるでしょう。

技術屋の腕の見せ所です。

しかし、あまり収録経験のない楽器について、試行錯誤する暇もなく、収録することもあるでしょう。

録るべき音、伝えるべき演奏が正しく録れていないことに気が付いたとき。

そんなときには楽器の構造や、特徴から推測します。

ここで、ストラディバリウスを例にして、紹介してみます。

バイオリンは、弦の音を拾えばよいってものではありません。

エレキギターとは違います。

フォークギターやクラシックギターとも違いサウンドホールとは異なる理由で本体にf字孔という穴が本体に開いています。

だからといって、穴からの音を拾えばよいってものでもありません。

弦だけではなく楽器本体を含めた音を収録する必要があります。

また本体に使用する木材から形状から塗料に至るまで、試行錯誤の末に生まれた特別な楽器がストラディバリウスです。

その銘器たる所以の一つに、音がコンサート会場の隅々まで届くということが挙げられます。

位相的なマジックが隠されています。

この位相的な観点での楽器の周辺での音について、安価なバイオリンとストラディバリウスを比較してみると、わかりやすい事実が浮かびます。

周辺においては単純に音色的な違いはともかく、位相的な差異を感じることはできません。

近距離に置いてはその特徴が活きていないことになります。

会場の隅々まで届くその音、その音色が、ストラディバリウスといえると思います。

裏を返すと、近距離の集音では(特にモノラル録音では)、ストラディバリウスの魅力を集音できないことになります。

では遠くから集音すればいいのかというと、そう単純ではありません。

人間の耳と、マイクの集音では大きく異なることがあるからです。

人間の耳は、雑音とターゲットの音を聞き分けることができます。

雑音を無視する機能が備わっているようなものです。

マイクには指向性や、パラボラなどによる集音とかの手法があるにしても、雑音は取り除けません。電気的なフィルターは位相的な理由でご法度です(位相の崩れがない高価なフィルターならOKです。)。

そして音色そのものと、安価なバイオリンでは不可能な遠方での豊かな反響と、芯の通ったクリアな原音のバランスが取れた個所で録りたいところです。

集音すべきは遠方まで届くフェイズコヒーレンス(Phase coherence)された音を収録するべきでしょう。

それは二つのf字孔から等距離、あるいはその音が反射した位置でなければなりません。

ただし、楽器の特性上のベストポイントが演奏上のベストポイントとも限りません。

豊かな反響がほしかったり、ダイレクトがよかったり、うねりなどバランス上の崩れが功をそうすこともあります。

では、結局どこがよいのかというと、

各楽器や会場や演目によりそれぞれなベストポイントというのがあるのでしょう。

残念ながらリサイタルなどの生音がメインの場合は、見た目も重要なので収録用のマイクを希望する位置に設置できることはまれでしょう。

しかしスタジオなどでの収録ではマイクが主役です。

ベストなポイントを探すための時間を惜しんではいけません。

狭いスタジオなどで、なおかつ反響音を効果的に録りたい場合は、楽器と集音マイクとの間に遮蔽版などの障害物を挟むことで望んだ音声を録れることがあります。

遮蔽板だけではなくピアノの裏側や、ピアノの下なども予想外の音が収録できる場合があります。

PZM的な効果で隙間や角なども面白い音がしています。

その際は、自身の耳だけを頼りにするのではなく、レベルメーターを効果的に利用するとよいでしょう。

例えば、ストラディバリウスの、指向性の高い直接音を近距離で録りたい場合は、逆に間接音が届かないポイントがねらい目です。その場合はレベルメーター的にはレベルが下がります。

遠距離で直接音を録る場合はレベルが上がる個所を見つけるとよいでしょう。

レベルメーターに加え、スペクトラムアナライザーも有効に活用できます。

ところが、今の話が逆の場合もあります。

録りたい音次第です。

結局それぞれについて造詣が深くなければお手上げです。

特に権限(実力)が不足している場合は、奇想天外な場所はたとえ素晴らしい音がしていたとしても、責任者により却下されてしまうことでしょう。

ここで技術屋はとりあえずもっともらしいスタンダードな場所に一本設置し、

さらに担保として、ダイレクトな音を必ず録ってしまうという悲しいサガが出てしまいます。

そして、ストラディバリウス本来の音とはかけ離れた無難な音声を収録してしまいます。

しかし、一発どりはしょうがないとして、シリーズ物は違います。

試行錯誤や知識を収集する時間があるはずです。

また相手が独立して優れた音質であるからと言って、生音だけで録らなければいけないということはありません。

また残響にこだわる必要もありません。

あくまで、良い音を収録できる箇所に焦点を合わせます。

逆に下手なホールよりは、その辺のリバーブのほうがはるかに自然です。

理想的なホールの残響が、世に出回っているそのへんのリバーブで再現出来たりします。

少なくともコンタクトマイク一本のみや、適当に置いたマイクで収録された演奏は聴いていて悲しくなります(これは某番組へのやんわりとしたクレームです)。

番組終了までに改善されることを祈念するばかりです。

では。

参考までに日本のアーティストの使用楽器を軽く調べてみました。

(間違っていたらごめんなさい)

- 樫本大進:ストラディバリウス「ジュピター」

- 五嶋龍:ストラディバリウス「エクス・ピエール・ローデ」

- 高嶋ちさ子:ストラディバリウス「ルーシー」

- 川井郁子 :ストラディバリウス(愛称不明)

フランチェスコ・ルジェーリ(大阪芸術大学から貸与)(1715) - 諏訪内晶子:ストラディバリウス「ドルフィン」

- 庄司紗矢香:ストラディバリウス「ヨアヒム」

- 千住真理子:ストラディバリウス「デュランティー」

- 五嶋みどり:グヮルネリ・デル・ジェス「エクス・フーベルマン」(1734)

グヮルネリ・デル・ジェス「エクス・ダヴィッド」(1735)→ストラディバリウス「ジュピター」(1722)→グヮルネリ・デル・ジェス「エクス・フーベルマン」(1734) - 前橋汀子:グヮルネリ・デル・ジェス「Ex Reade」(1732)

※参考

三大ストラディバリウス:ドルフィン(1714),アラード(1715),メサイア(1716)

約1年後の追記です。

やはり杞憂であったというか、徐々にその音質・音色は改善されてきました。

初期の残念な音質に比べれば、現在は、特にクレームつけるほどではなくなりました。

しかし、後世に残る録音としては、まだまだです。

ストラディバリは圧倒的に楽曲をリーディングする魔力があります。

他の、ピアノだのパーカッションだのと張り合ったり、喧嘩しているうちはその真価が発揮されることはないでしょう。

ポピュラー音楽の低次元な常識に迎合するのではなく、その才能をもって新たなジャンルを作り上げてもらいたいものです。

少なくても初期のアルバムではその片鱗が表れていたのに……。

もう一年まちます。

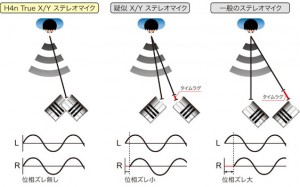

希望としては、やっと日の目が見えてきた「デュアルモノ」がおすすめです。

NHKでも最近よく目にするようになってきました。

再生環境を特定しパンポットなど使わずにLRそれぞれで録音です。

面倒なら2本束ねて録音してもモノラルやパンで割り振った録音とは比べ物にならないくらい「自然」です。