使用されるピアノメーカーを事前に知った上で聴きに行ったコンサートでのその感想は、「新しい弦と、新しいフェルトと、クリアーな音」でした。※

そのピアノは「世界で最も高額なピアノ」で有名なFAZIOLI(ファツィオリ)というメーカーのオール金箔モデルではなく、他メーカーと同列価格のスタンダードモデルでした。

FAZIOLIと世界三大ピアノとの違い

聴きたい音と聴かされる音

私にとって良い意味での驚きだったこの特徴は、妻にとっては、ピアノらしくない、違和感のある音色だったようです。

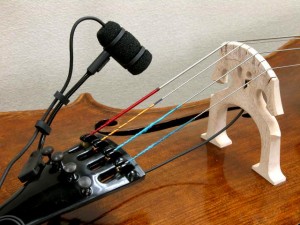

しかしながら、この音質は、CDやレコードやテレビ放映などでマイクが収録する、いわゆるベストポイントでの音質に近いものです。

このベストな音質に対して、ピアノやホール、あるいは演奏者やプロデューサーの好みの音色を加えていくと、良い録音といわれているものになりやすいのです。

しかしながらこの音質は、高いチケット代を支払って耳にする音とは通常異なります。

言い換えるとマイクの設置位置と、耳で実際に聞く音と音色がかけ離れている場合があるということです。

FAZIOLIは通常観客が聴くことのできないマイク位置での音質を、客席にいながら聴くことができるのです。

これは単純に音が良いだけですむような簡単なことではありません。

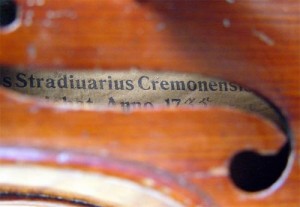

例えばストラディバリウスのバイオリンは、その優れた音質のみならず、会場の隅々までその音が届くという離れ業をこなしているのと同じようなことです。

ストラディバリウスは、製作方法は謎だとしても、位相関連的に楽器全体の中での発音箇所が恐ろしく絶妙で、限りなく無駄な音が省かれているといえるでしょう。

もしもFAZIOLIが通常のピアノとは異なる視点から、アプローチし、その結果、いわゆるピアノらしくない音になってしまったとしても、後世には、ストラディバリなどと並ぶ銘器になる可能性を秘めていると思います。

単に、FAZIOLIはFAZIOLI固有の音質を目指したのではなく、現時点では単純にピアノの構造をそのまま活かした中で最良の音を目指したのかもしれません。

世界三大ピアノ風

因みに、FAZIORIを使って、世界三大ピアノといわれているスタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインの、それぞれの「らしさ」を出したかったら、このFAZIOLIを使い、次のような特徴を加えて収録するとそれらしくなるでしょう。

スタインウェイ

ダイナミックレンジときれいな高音を特徴付けます。マイクはモノラル、PZM、デュアルモノなどと正反対の広めの間隔で設置し、意図的に位相崩れを起こすと、それらしくなることでしょう。

ベーゼンドルファー

大屋根を狙って録るか、ピアノ本体の下からベストなポイントを探すと、それらしくなるでしょう。

ベヒシュタイン

音色に過不足はないのですが芸術性が足りないので、優れた表現者の手を借ります。会場と設置位置による絶妙、偶然の力も必要です。

と、このような評価では世界三大ピアノがかわいそうです(FAZIOLIにしても異論がありそうですが……)。

スタンダードピアノの憂鬱

原因の一つに、世界三大ピアノは良い状態ばかりではなく、残念な状態での演奏を聞く機会が圧倒的に多いことがあげられます。

残念な状態とは、いい加減な調律、劣悪な楽器、音響の悪いホール、下手な演奏者、とか様々です。

観客のためのピアノ

現在のFAZIOLIは、そういう残念な状態で観客の耳に届くことが少ないので、当然、観客が受ける印象は高まることでしょう。

ところで以前コンサートに出向きホールで音楽を聴く人を呼ぶのに「観客」はふさわしくないとの助言をいただいたのですが、他に良い言葉が浮かばないのと、たの公式ホールとかでお客を「観客」と呼んでいることもあり、ここでも観客と呼ぶことにします。

しかし、そのことは、「自分の楽器を持ち歩くことはできず、楽器の状態も演奏が始まるまでわからない」という半ば諦め状態のピアノ業界へのカンフル、あるいはアンチテーゼになってくれたらとの期待が高まります。

現状のままでは「もしもピアノを選んで演奏する・聴くことができたら」という条件がつくと、FAZIOLIの現在の役割は非常に高いものと感じられます。

演奏者にしても、仮にピアノの評価点が満点ではなかったとしても、常に90点を保てるピアノがあったら、ライブ演奏では迷うことなく90点のピアノを選ぶのではないでしょうか。

購入するとしたも、少なくても、現在の状態を維持できる製作者・技術者、更には優れた調律師がいることが明白なメーカーのピアノを選択するのではないでしょうか。

さらに優れた加工技術と最高の材質、最高の職人、さらには手作業ベースなのでカスタマイズにも応じてもらいやすいことも有利に働くことでしょう。

と、私はFAZIOLIのピアノに対し上記のように舞い上がったのですが、

同伴した妻の評価は、「別に〜」というか逆にその特徴が欠点のような口ぶりでした。

リベンジ

CDのクレジットに使用楽器が明記されていない

私としては、かなり不本意なので、リベンジを、

との思いで買ったCDには使用楽器について記載がなく、FAZIOLIのWebサイトでも記載がなく、さらに不本意。

|

ボリス・ギルトブルグ – ロマンティック・ソナタ集(Boris Giltburg: Romantic Sonatas) 新品価格 |

![]()

その音はFAZIOLIっぽいと最初はおもったのですが……

聴きこんでみた結果、多分このCDでの使用楽器はスタインウェイでしょう。

さすが、とても綺麗にとれてますね。

というか、きれいな高音はさておき、全体的にあまりスタインウェイぽくないような。

録音風景を妄想

想像するに、スタインウェイでこのCDの様な音色にするためには、かなり鍵盤よりに間隔狭めに2本立てて、

味付けに、奥の方の低音の弦が良い音しているところをモノラルで取るとこんな感じでしょうか。

床の音は拾ってないと思いますので上から録るか、上を向かせて録るとか……

(どなたか、正解をお願いします。)

(少なくても2013年にはFAZIOLIを使用しているのを確認)

しかし、なぜに使用した楽器を明記するということに対して、消極的なのか不思議でしょうがありません。

ショールーム

CDはそんな曖昧な状態で空振りに終わったので、

次はFAZIOLIの日本総代理店のショールームにおじゃましてきました。

折しも、社長のAkec Weil氏は、創業者Paolo Fazioli の愛息子のLuca Fazioli 氏が来日中のため、ショールームには不在だったのですが、わざわざ戻ってきてご案内していただきました。

サインだらけの4本ペダルのF308や先日聴いたばかりのF278、2010年のショパンコンクールで使われた同じくF278で社長自ら演奏してくださり、妻もポロンと弾いてみたりして、夫婦共々ご満悦。

3月18日のトッパンホールでのボリス・ギルトブルク ピアノリサイタルで使われたF278

そもそもピアノはサロンのような天井の低いところで、なおかつ目線より低い位置で演奏を聴くのがお勧めです。

ところが、コンサートホールというところでは、前列は見上げて聴くというありえないポーズ。

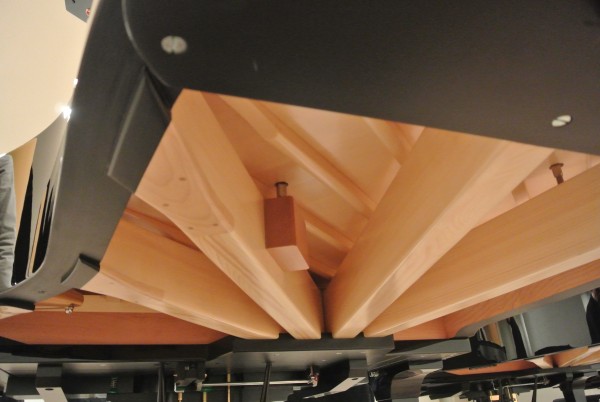

そして見上げるとそこにはずさんな仕上げの底面が…… せめて、この一部の観客にとっては表舞台の底面も手を抜かず、FAZIOLIのこの美しい仕上げを見習ってほしいところです(この写真は最上級モデルではありません)。

F228の底面 ほれぼれする仕上げです。

エスプレッソも格別に美味しかったです。

年間生産量約130台

手作りなので、その総生産量は少ないであろうとの問いには、昨年2014年に生産された総数は129台とのことです。

店内に置かれた販売用のピアノ四台のうち三台は売約済みでした。

売り切れの時には長期間待ってもらうこともあるとのことでした。

ついでに気になる価格ですが、スタンダードタイプのF308で2300万位。

エントリーモデルも一千万超のようです。

よくバイオリンに比べれば安いものだと言われますが、ストラディバリを貸与してもらえる一部の方や、価格を気にする必要がない方はともかく、

通常はTopと呼ばれるソロをはれる方でも500万くらいから(上限なし)、Tuttiと呼ばれてしまうそれ以外の方々は逆に上限が1000万くらいらしいので、

1000万から始まるFAZIOLIのピアノはやはり高級ピアノの位置づけなのでしょう。

FAZIOLIのピアノはたぶん他のメーカーに比べ個々の個体差が少ないと想像します。

安定して同じ音色を出せるのではないでしょうか。

芸術的なピアノ固有の音色を楽しみたいと思い立った時には、ベヒシュタインがその思いを叶えてくれるでしょう。

公式Webサイトでリリースされたアルバムが紹介されています(日本語はこちら)。

スタインウェイはそんな必要がないくらい良い録音があふれているでしょう。、

ベーゼンドルファーは、優れた録音が少ないような……アーティストのリストは公式サイトにありました。

ベーゼンドルファーを使用してのコンサートはこのようなものがありました。

ほかにもたくさん催しはありそうです。

アンジェラ・ヒューイット

FAZIOLIではアーティストの声が紹介されています。

FAZIOLIのショールームには、FAZIOLIを使用するコンサートやショールームで開催予定のパンフレットが置いてあったのですが、勧められたのは、アンジェラ・ヒューイットでした。

彼女はコンサートはもちろん自宅でもFAZIOLIを使用しているそうです。

ちなみに王子ホールはよい音響のホールであるとのことでしたが、

トッパンホールは良いホールではないと言い切りました(同感です)。

残念ながら二日目のバッハも通し券も売り切れでした。

彼女の場合は四番ペダルどころではなく、

iPadの譜面めくりのために二つのフットペダルも必要です。

このペダルもこの際FAZIOLIで作ってあげれば足元すっきりしていいのに……

4月27,28王子ホール『アンジェラ・ヒューイット』

彼女のFPはこちら↓

My two recitals in Tokyo on April 27/28 have just been announced. They are in Oji Hall which is very small, so–book now…

Posted by Angela Hewitt on 2015年1月1日

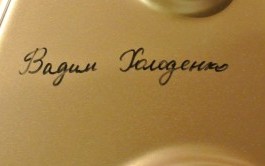

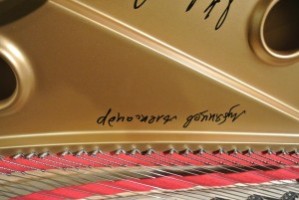

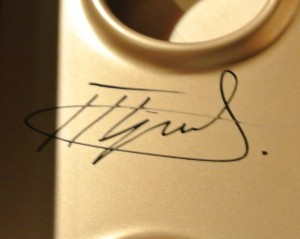

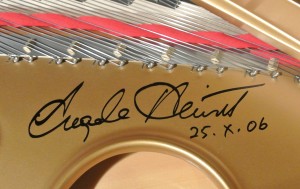

F308に書かれたサイン

F308に書かれたサインを写真に収めてきました。

(どなたのか伺ったのですが失念してしまいました)

4番ペダル

4番ペダルの実演もしていただきました。

鍵盤全体が下に下がり、物理的なストロークが減るという構造です。

本来ならいろいろと突っ込んで聞くべきでしたが、そもそも詳しくないので聞きそびれました。

因みにソフトペダル(ソフトに)は構造的にはシフトペダル(ハンマーをシフトする)とも呼ばれ、

譜面的にはウナコルダペダル(弦を一本少なく)と呼ばれるようです。

FAZIOLIではペダルの呼び名を順に「Sustain , tonal, soft (una corda), fourth pedal」と呼んでいます。

アレック・ワイル氏による4本ペダルのデモ。

ソフトペダルと同時に踏んでおられました。

4番ペダルを効果的に使った演奏を聴いていないので何とも言えませんが、BGMや長時間演奏するプロには体にやさしい機能だと思いますが、聴く側にとっては、ステレオのボリュームで音量を下げただけのように聞こえ、無駄にレンジが広がって聞きにくく感じられてしまう危惧があるように思いました。

これよりはスタンウェイCD75のような、聞き手がのめり込んでしまう、テンションの高い(実際には体感値ほど音量が下がっているわけではない)ピアニシモのほうが聴く側の感動値は高くなるように思われます。

CD75はがっしりとしたボディに支えられて、演奏者が頑張ると、ピアノがそれにこたえるような、そんな一体感がありました。

ピアノに限らず楽器という物は、個性の塊というか、各々それぞれの良しあしがあったり、気分的だったりとか製作者。演奏者それぞれの思いがあったりとか、とても奥が深く、興味が尽きませんね。

今年の計画

世界三大ピアノといわれているピアノ、メーカーにはもちろん名器と呼ばれる素晴らしいピアノや、そのピアノによる名演奏者の録音が残されています。

しかし、実際に出向いて、必ずしも最高とは言えない座席で、安くはないチケットで、待ち望んでいたアーティストの演奏を聴くときのピアノも、同様に最高の状態で奏でてくれると報われるってもんです。

これは批判ではなく、もっと、観客へのサービスを向上してくれとのお願いです。

年内に、三大ピアノで同時演奏されるコンサートや、ベヒシュタインのサロンコンサート、スタインウェイCD75などを聞きに行こうと計画中しています。

それぞれの個性を感じることができれば幸いです。

|

至高のコンサートグランド ドビュッシー&シューマン:ピアノ作品集(Blu-ray Disc) 新品価格 |

![]()

※ボリス・ギルトブルク ピアノリサイタル 2015年3月18日(水)19:00〜 トッパンホール 最前列上手側より

追記2015年にFAZIOLIを初めて聞いてから短期間に作成した記事なので、情報の誤りや、現状とは異なる記述が含まれていることにご注意ください。

当時感じたストローク量やアクションの軽さも実際のピアニストの要望に応えて調整されていたりすると思います。

例えば、軽いアクションで他メーカーのピアノと同等の音量になったとしても多分それはソロレベルのお話で、コンチェルトとかの場合は重たい鍵盤のほうが重厚な音になりやすく弱点になっていたのではと予測されます(違いは知りません)。そのグラム単位での重量のチューニングが初期の鍵盤とどのくらい違うか?ストローク量は結局どうなったのか?なんて情報はもちろん持ち得ていません。

あるいは軽く、ストローク量も少ないアクションで同等の音量を発生させることに成功したことと同じように、更なる進化(技術力)でその違いを克服したのかもしれませんね(情報は持ち得ていません)。全てのピアノに対して悪意は持っておりませんので好意的に読んでいただけると幸いです。

FAZIOLIの特長のその録音 もよろしく